臨床

難治癌である胆道癌、膵臓癌に対しては集学的な診断・治療が必要となります。香川大学では2023年に中四国初の胆道膵臓センターを設置し、腫瘍内科・消化器外科と常に連携を取りながら診療に取り組んでいます。

当グループでは胆道膵臓センターにおける内視鏡診断・治療部門を担っています。胆道・膵臓癌に対する超音波内視鏡を用いた診断、また術前の内視鏡的胆道ドレナージなどを積極的に行っています。また、良性疾患(IgG4関連胆管炎、自己免疫性膵炎、急性・慢性膵炎、巨大胆管結石、急性胆嚢炎)などについても幅広く診療を行っています。当科で行っている内視鏡処置は以下の通りです。

- 超音波内視鏡検査

- 超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診

- 超音波内視鏡ガイド下胆道ドレナージ

- 超音波内視鏡ガイド下膵嚢胞ドレナージ

- ERCP

- 内視鏡的総胆管結石除去術

- 内視鏡的胆道ドレナージ

- 経口胆道鏡検査

- 内視鏡的パピレクトミー(十二指腸乳頭切除術)

研究活動

より有効で安全性の高い検査・治療手技の発展のため、治療法を比較した検討や新規デバイスの開発などに注力しています。また、近年では複数の多施設共同研究に参加し本邦における様々な臨床研究に貢献しています。

~主な研究内容~

- 肝門部領域胆管癌における胆道ドレナージ戦略についての検討

- 既存のデバイスを用いた胆管および膵管内迷入ステント抜去方法の開発

- 総胆管結石患者における抗血栓薬内服、休薬と内視鏡的乳頭切開術後の出血との関連についての検討

- 内視鏡的総胆管結石治療における症候の有無による偶発症の検討

- 急性胆嚢炎に対する待機的手術までのつなぎ治療としての内視鏡的胆嚢ステント留置術の有用性

- 切除困難悪性遠位胆管狭窄に対する胆道ドレナージ戦略についての多施設共同研究

- 膵仮性嚢胞に対する超音波内視鏡下ドレナージ時の治療戦略についての多施設共同研究

- 膵腫瘤に対する超音波内視鏡下組織採取の再穿刺の有用性についての多施設共同研究

- 胆膵腫瘍に対するメトホルミン/ガレクチン9/テルミサルタン/アスピリンの抗腫瘍作用に関する基礎的検討

- 胆膵腫瘍における網羅的microRNA解析から導かれる病態解明

実臨床における新規手技開発

代表的な臨床研究を紹介します。

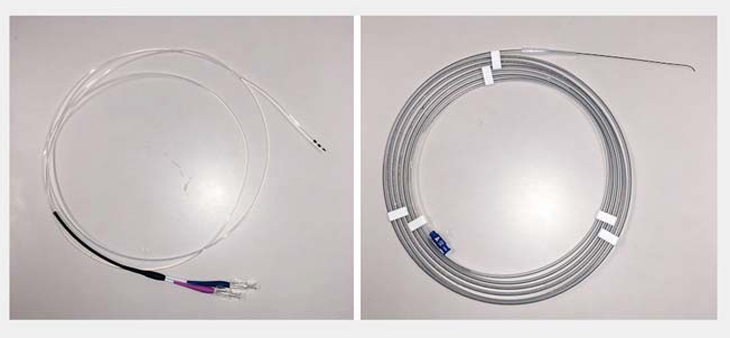

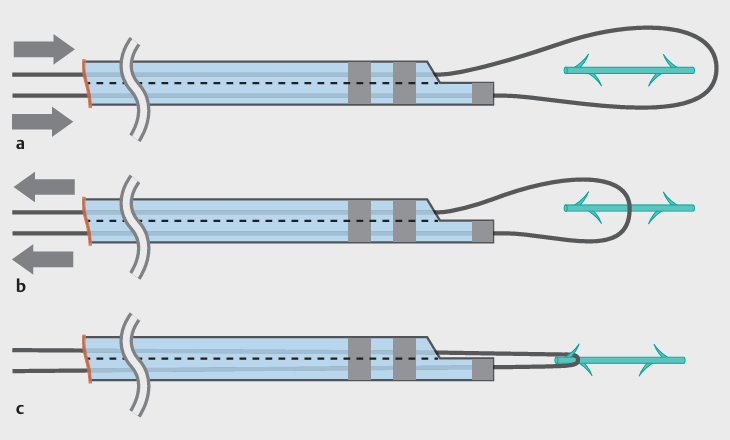

良性・悪性を問わず、胆管狭窄や膵管狭窄に対して内視鏡的にプラスチック製のステントを留置することがあります。胆管や膵管の出口である十二指腸乳頭側にフラップが付いていますが、それでも胆管内や膵管内にステントが移動してしまうことがあります。これをステント迷入と呼びます。ステント迷入は閉塞性黄疸や閉塞性胆管炎・膵管炎の原因となることがあり、速やかなステント抜去が必要となります。通常はステントリトリーバーと呼ばれる専用のカテーテルを用いたり、結石除去に用いるバスケット鉗子やバルーン鉗子、組織採取のための生検鉗子を用いてステントを抜去しますが、うまくステントを掴めなかったり胆管や膵管に対して愛護的な操作が困難となることがしばしば見受けられます。そこで我々はUneven Double Lumen Cannula®を用いてガイドワイヤーでU字カーブを作ることで自作スネアとしてより安全に迷入ステントを抜去する試みを行っています(図2)。

胆膵腫瘍に対する基礎研究

最後に当グループで行っている基礎研究の一部を紹介します。

これまで当研究室では、各種消化器癌に対する生活習慣病に使用される薬剤(メトホルミン/ガレクチン9/テルミサルタン)の抗腫瘍効果について基礎研究が推進されてきました。近年では脳血管障害や急性冠症候群などに使用される抗血栓薬(バイアスピリン)の抗腫瘍効果について研究を行っております。

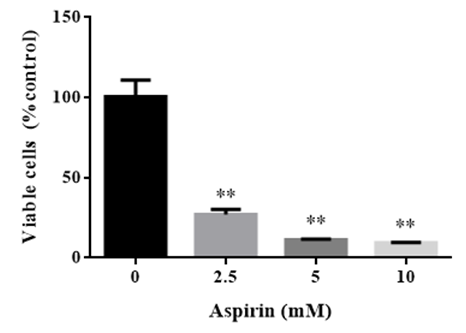

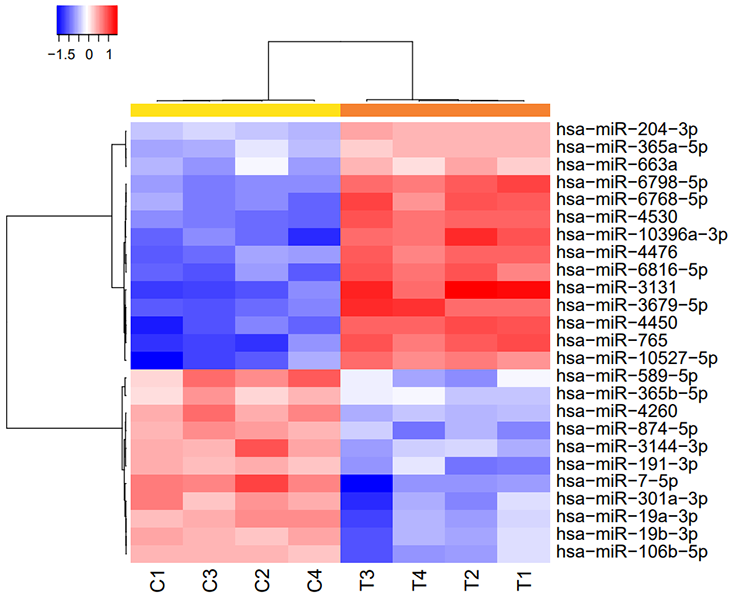

4種類の膵癌細胞株に対してバイアスピリンを添加することにより、G1細胞周期関連タンパクを抑制することにより細胞増殖が抑制されることが示唆されました(図3a)。また、網羅的なmicroRNAの解析にて、miR301aの発現が抑制されることがわかりました。このmicroRNAは膵癌に用いられる抗癌剤であるゲムシタビンへの耐性を促進する働きが報告されており、アスピリンの投与により膵癌がゲムシタビンへの耐性獲得を制御できる可能性が見出されました(図3b)。今後は臨床検体を用いたtranslational researchとしてアスピリンとゲムシタビンを併用することによる予後延長効果が認められるかどうかを検討してゆきたいと考えています。